Le domaine national de Chambord, ensemble patrimonial unique en Europe, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le jeune roi François 1er a vingt-cinq ans lorsqu'il lance, en 1519, l'immense chantier du château de Chambord.

A cette même époque cinq grandes puissances se disputent alors la suprématie européenne et les jeux d'alliances se font et se défont entre la France, les Etats du pape en Italie, l'Angleterre, l'empire Ottoman et l'Empire de Charles Quint.

De retour en France, marqué par la victoire de Marignan et influencé par l'architecture italienne de la Renaissance, le jeune roi ambitieux et passionné de chasse entreprend la construction du château de Chambord.

Tout en conservant, dans sa conception, l'apparence d'une forteresse médiévale (un donjon central flanqué de quatre grosses tours, deux ailes et une enceinte clôtutrant le tout) Chambord est la synthèse surprenante entre des formes héritées des siècles passés et l'architecture novatrice de la Renaissance italienne (des loggias, une terrasse, des pilastres et des moulures horizontales rythmant les façades.

Voulu comme un relais de chasse, Chambord possède une architecture qui en a fait le château de toutes les démesures: 156 mètres de long, 56 mètres de haut, 77 escaliers, 282 cheminées et 426 pièces.

Pourtant, malgré ses dimensions colossales, la silhouette du château séduit toujours par sa grâce et son équilibre.

De tous les matériaux utilisés pour cette construction, c'est le tuffeau qui attire l'oeil du visiteur.

Bien qu'utilisée dans la majorité des sites du Val de Loire, c'est certainement à Chambord que cette pierre calcaire, à la fois tendre et fragile, est travaillée avec le plus de virtuosité.

François 1er ne séjourne à Chambord que 72 jours en 32 ans de règne. Il ne voit pas l'achèvement de son oeuvre.

A sa mort en 1547 seuls le donjon et l'aile royale sont terminés. Henri II, son fils, et Louis XIV, également passionnés de chasse, donneront à Chambord l'allure que nous lui connaissons aujourd'hui.

Une occupation intermittente du château par de grands personnages: François 1er (1494-1547) roi de France, commanditaire du château.

Gaston d'Orléans (1608-1660) frère de Louis XIII, séjourne à Chambord et Blois de 1634 à 1643 et de 1660 à 1685.

Louis XIV (1638-1715) roi de France, séjourne 9 fois à Chambors de 1660 à 1685.

Stanislas Leszczynski (1677-1766) roi de Pologne en exil, beau-père de Louis XV, y habite de 1725 à 1733.

Le maréchal de Saxe (1696-1750) reçoit le domaine de Louis XV et y donne des fêtes somptueuses pendant deux ans.

Le duc de Bordeaux, comte de Chambord (1820-1883) petit-fils de Charles X, reçoit le château en 1821 par souscription nationale.

L'Etat français rachète de château aux héritiers du comte de Chambord en 1930.

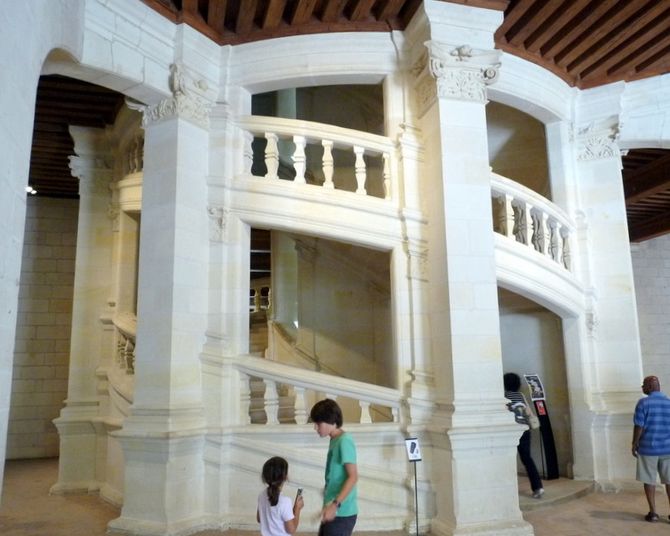

LE DONJON ET L'ESCALIER: au centre du donjon s'élève le célèbre escalier à double révolution desservant les trois étages du château.

Celui-ci est l'imbrication de deux escaliers en vis évoluant autour du noyau creux central.

Cet ensemble supporte la tour lanterne surmontée de la fleur de lys. Deux personnes empruntant chacune une volée d'escalier peuvent s'apercevoir par les ouvertures pratiquées dans le noyau mais ne se rencontrent jamais.

Son décor sculpté est l'un des chefs d'oeuvre de la Renaissance française. A chaque étage autour de l'escalier se déploient quatre vestibules formant une croix.

Ces salles distribuent quatre quartiers d'habitation tous parfaitement identiques.

La chapelle: la construction de la chapelle, commencée par François 1er au même niveau que son logis, n'est terminée que sous le règne de Louis XVI par Jules Hardouin-Mansart, l'architecte de Versailles. De dimensions exceptionnelles, 'est la plus grande pièce du château.

Les appartements du XVIII° siècle. Chambord n'a jamais été autant habité qu'au XVIII° siècle (12 ans). Ces appartements étaient habités par les intimes de Stanislas Leszczynski et du maréchal de Saxe puis par les gouverneurs de Chambord.

Les critères de confort ont bien changé depuis François 1er: afin de parvenir à se chauffer, on diminue les volumes des salles, en les cloisonnant, en créant des alcôves et en abaissant les plafonds.

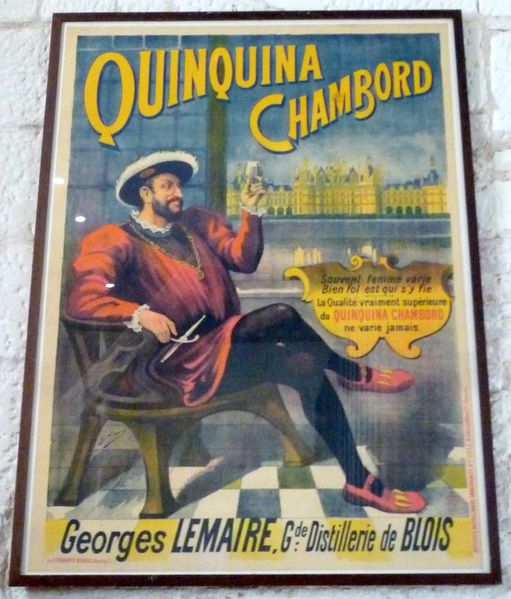

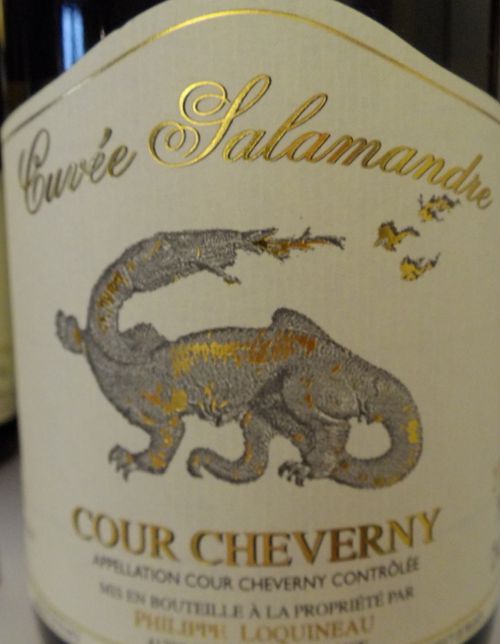

Le décors des voûtes: élément incontournable de la visite de Chambord les sculptures des voûtes des grandes salles du second étage associent le F, monogramme de François 1er, à son emblème la salamandre, l'animal mythique capable de vivre dans les flammes.

Les salamandres de Chambord illustrent la devise du souverain "nutrisco et extinguo" qui peut se traduire par "je me souris (du bon feu) et j'éteins (le mauvais feu).

Les voûtesainsi que les terrasses font actuellement l'objet de campagnes de restauration, afin de stopper la lente détérioration des caissons due aux défauts d'étanchéité des terrasses.

LE PARC: avec un mur de clôture de 32 km de long ouvert par 6 portes, le domaine représente, avec ses 5440 hectares, la surface de Paris intra-muros. Il constitue aujourd'hui le plus grand parc forstier clos d'Europe.

Réserve nationale de chasse, Chambord abrite toute une faune de nombreux animaus en totale liberté, des sangliers, des cervidés...

Le rêve royal, grandeur nature

CHAMBORD, le plus grand château de la Renaissance

/image%2F0998156%2F20150620%2Fob_165a68_dsc03890.JPG)