Le mot phare vient du mot latin pharus, dérivé du grec Pharos (φάρος), qui est le nom de l'île où se trouvait le phare d'Alexandrie. Cette origine est conservée dans beaucoup de langues, comme dans l'italien (faro), l'espagnol (également faro), le portugais (farol) et les langues scandinaves (fyr en norvégien, danois et suédois). Certaines langues comme l'anglais (lighthouse) l'allemand (Leuchtturm), le néerlandais (Vuurtoren), le russe (Маяк) ont préféré créer un nom composé expliquant clairement la fonction du phare.

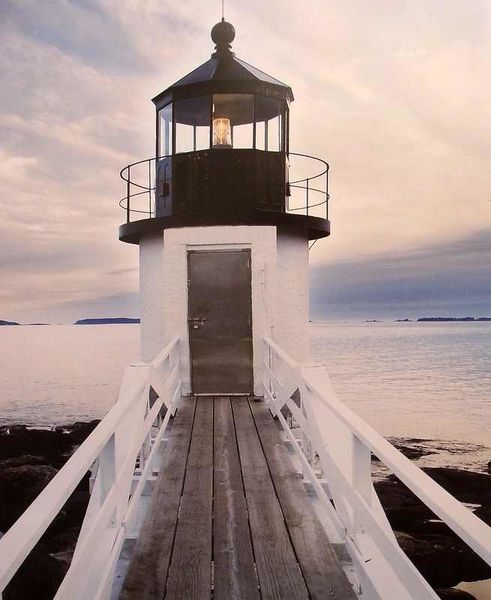

Un phare est un système de signalisation employé, soit dans le domaine maritime (phare maritime), soit dans le domaine aéronautique (phare aéronautique).

Les phares maritimes ont été le premier moyen pour les navires de repérer les zones dangereuses et les ports. Le système de signalisation maritime est constitué d'un puissant système d'éclairage placé généralement en haut d'une tour. Placés près de la côte, ils permettaient aux navires de repérer la position des zones dangereuses et les ports maritimes. Aujourd'hui, avec les systèmes de positionnement modernes, leur utilisation se raréfie. Ainsi, il n'y a que 1 500 phares maritimes encore en service dans le monde. En France, le gouvernement a envisagé en 2011 de confier les 60 principaux phares de France au Conservatoire du littoral.

Un phare est un établissement de signalisation maritime sur support fixe comportant au moins deux critères parmi les quatre ci-dessous :

Fonction : établissement de grand atterrage ou de jalonnement;

Hauteur : établissement d'une hauteur totale au-dessus du sol de plus de 20 mètres ;

Intensité : établissement dont le feu est d'une intensité supérieure à 100 000 candélas ;

Infrastructure : établissement abritant dans son enceinte un ou plusieurs bâtiments du Bureau des Phares & Balises.

Les feux sont les autres établissements ne remplissant pas au moins deux des critères ci-dessus énumérés.

Les premiers phares maritimes sont apparus dans l'Antiquité avec le développement de la marine. Tout comme les amers naturels (montagnes, volcans, etc.), les phares antiques servaient pour signaler la côte et plus généralement l'entrée d'un port.

Six phares jalonnent la côte française à la fin du XVIIe siècle, 15 en 1770, année où l'allumage se fait encore par un feu de bois sur la plateforme (on utilise jusqu'à 700 kilogrammes de bois par nuit sur le phare de Chassiron à Oléron), on ne l'allume pas toutes les nuits. Le plus souvent, ils ne sont allumés qu'à l'approche d'un navire. La Compagnie Tourville-Sangrain installe la première lampe à huile munie d'un réflecteur sur le phare de Sète. Ce procédé se répand rapidement (phare de Saint-Mathieu, ...). On compte 15 phares l'utilisant en 1775. Les phares sont munis d'un réflecteur en cuivre argenté. La portée du phare de Planier (Marseille) atteint 28 kilomètres par beau temps.

Les lampes à huile étant peu puissantes, on multiplie les mèches, mais le résultat est décevant (en 1782, le phare de Cordouan est muni de 84 mèches). Un mécanisme d'horlogerie entraînant le système optique pour réaliser un phare à éclat est utilisé pour la première fois au phare de Dieppe en 1787. En 1791, le phare de Cordouan est équipé de 12 miroirs paraboliques. C'est le plus puissant du monde.

En 1792, les phares et balises sont nationalisés mais restent affermés à la Compagnie Tourville-Sangrain. En 1811, les phares passent du Ministère de la marine au Ministère de l'intérieur. En 1813, François Arago et Augustin Fresnel amélioreront la puissance des lampes à huile en munissant les becs de mèches concentriques alimentées par de l'huile sous pression. Les plus puissantes consommeront jusqu'à 750 grammes d'huile à l'heure.

Lentilles de Fresnel : Fresnel pense que des lentilles sont plus adaptées que des miroirs pour concentrer la lumière. Cependant, des lentilles simples de grands diamètres et de courtes distances focales auraient un poids excessif, seraient peu lumineuses et poseraient des problèmes de dispersion des couleurs. D'où l'idée de lentilles à échelons. Fresnel, aidé de l'opticien Jean-Baptiste Soleil s'attache à leur construction pratique. La lumière émise par la lampe à l'horizontale est concentrée et la lumière émise en haut et en bas est rabattue vers l'horizon par des miroirs. Testé à Paris en août 1822, on peut observer la lumière à 32 kilomètres de là. Le système est installé le 20 juillet 1823 au phare de Cordouan. Les marins sont enthousiastes et un programme général d'éclairage des côtes françaises est lancé. Ainsi, 28 phares de premier ordre (60 km de portée), 5 de second ordre (40 km) et 18 du troisième ordre (28 km), et quelques autres sont construits. En 1843, les miroirs destinés à rabattre la lumière sont remplacés par des prismes annulaires. En 1850, il y a 58 phares sur les côtes françaises. Le nombre de naufrages décroit fortement (en France, il passe de 161 par an à 39 entre 1816 et 1831). À la même époque, on compte 126 phares au Royaume-Uni et 138 aux États-Unis. La plupart sont équipés de lentilles de Fresnel.

Lentilles de Fresnel : Fresnel pense que des lentilles sont plus adaptées que des miroirs pour concentrer la lumière. Cependant, des lentilles simples de grands diamètres et de courtes distances focales auraient un poids excessif, seraient peu lumineuses et poseraient des problèmes de dispersion des couleurs. D'où l'idée de lentilles à échelons. Fresnel, aidé de l'opticien Jean-Baptiste Soleil s'attache à leur construction pratique. La lumière émise par la lampe à l'horizontale est concentrée et la lumière émise en haut et en bas est rabattue vers l'horizon par des miroirs. Testé à Paris en août 1822, on peut observer la lumière à 32 kilomètres de là. Le système est installé le 20 juillet 1823 au phare de Cordouan. Les marins sont enthousiastes et un programme général d'éclairage des côtes françaises est lancé. Ainsi, 28 phares de premier ordre (60 km de portée), 5 de second ordre (40 km) et 18 du troisième ordre (28 km), et quelques autres sont construits. En 1843, les miroirs destinés à rabattre la lumière sont remplacés par des prismes annulaires. En 1850, il y a 58 phares sur les côtes françaises. Le nombre de naufrages décroit fortement (en France, il passe de 161 par an à 39 entre 1816 et 1831). À la même époque, on compte 126 phares au Royaume-Uni et 138 aux États-Unis. La plupart sont équipés de lentilles de Fresnel.

Entre 1824 et 1826, Fresnel réalisa des expériences sur des gaz d'huile produits par distillation d'huile de baleine, d'huile de colza et d'huile factice, en vue de les appliquer à l'illumination des phares. Pui on utilisa dans les phares un gaz obtenu à partir de la distillation de goudron ou de résidus de pétrole qu'on appela gaz d'huile mis en œuvre vers 1890.

Différentes usines à gaz seront installées sur le littoral, à Honfleur, Dunkerque, Royan, Saint-Nazaire, Granville et Brest. Les phares suivants en seront équipés :

Phare de Chassiron, de 1895 à 1902; Phare d'Ailly; Grand phare de l'île de Sein: construction de l'usine de fabrication en 1896; Ar-Men: Équipé au gaz d'huile en 1897: le gaz est fabriqué à l’île de Sein; Tourelle de la Plate: Équipé au gaz d'huile en 1911.

Seront également mis en œuvre les gaz suivants: À partir de 1895, le pétrole vaporisé n'est toutefois pas un gaz mais une vaporisation. À partir de 1900, l'acétylène est utilisé en France jusqu'aux alentours de 1940. Ce gaz était assez dangereux et son stockage demandait l'utilisation de citernes garnies d'un ciment poreux. L'incandescence à l'acétylène sera essayée au phare de Chassiron à titre expérimental de 1902 à 1905. Il sera très utilisé à l'étranger.

En 1923, le gaz BBT (du fabricant français de phares Barbier Bénard Turenne) représente une forte amélioration des qualités de compression et de sécurité. Il sera produit entre les deux guerres mondiales.

Les Phares (Charles Baudelaire)

Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse,

Oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer,

Mais où la vie afflue et s'agite sans cesse,

Comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer ;

Léonard de Vinci, miroir profond et sombre,

Où des anges charmants, avec un doux souris

Tout chargé de mystère, apparaissent à l'ombre

Des glaciers et des pins qui ferment leur pays,

Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures,

Et d'un grand crucifix décoré seulement,

Où la prière en pleurs s'exhale des ordures,

Et d'un rayon d'hiver traversé brusquement ;

Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules

Se mêler à des Christs, et se lever tout droits

Des fantômes puissants qui dans les crépuscules

Déchirent leur suaire en étirant leurs doigts ;

Colères de boxeur, impudences de faune,

Toi qui sus ramasser la beauté des goujats,

Grand coeur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune,

Puget, mélancolique empereur des forçats,

Watteau, ce carnaval où bien des coeurs illustres,

Comme des papillons, errent en flamboyant,

Décors frais et légers éclairés par des lustres

Qui versent la folie à ce bal tournoyant ;

Goya, cauchemar plein de choses inconnues,

De foetus qu'on fait cuire au milieu des sabbats,

De vieilles au miroir et d'enfants toutes nues,

Pour tenter les démons ajustant bien leurs bas ;

Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges,

Ombragé par un bois de sapins toujours vert,

Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges

Passent, comme un soupir étouffé de Weber ;

Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes,

Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Te Deum,

Sont un écho redit par mille labyrinthes ;

C'est pour les coeurs mortels un divin opium !

C'est un cri répété par mille sentinelles,

Un ordre renvoyé par mille porte-voix ;

C'est un phare allumé sur mille citadelles,

Un appel de chasseurs perdus dans les grands bois !

Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage

Que nous puissions donner de notre dignité

Que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge

Et vient mourir au bord de votre éternité !

images prises par l'auteur et quelques unes récupérées sur le net

/image%2F0998156%2F20150620%2Fob_165a68_dsc03890.JPG)