22 octobre 2015

4

22

/10

/octobre

/2015

12:39

Le Mistral peut être intégré soit au groupe aéronaval français, soit à une NATO Response Force (force de réaction de l’OTAN) ou à des missions de maintien de la paix sous mandat de l’ONU ou dans le cadre de l’Union européenne.

Avec une capacité de projection en opération extérieure pouvant atteindre 40 aéronefs dont trois flottilles de Rafale M en cas de crise majeure, le Charles de Gaulle offre une puissance de projection supérieure à celle de l'armée de l'air (dont les moyens sont pourtant de 180 chasseurs contre 45 pour la marine selon le livre blanc de la défense) qui est estimée par le chef d'état-major air, être à son maximum en décembre 2014 avec 25 chasseurs déployés en opérations extérieures.

Le Charles de Gaulle permet également la mise en œuvre d’un avion de guet aérien conférant une large maîtrise de l’espace aérien environnant (hémisphère d’un diamètre de 200 nautiques au lieu de 60 nautiques avec un hélicoptère comme c'est le cas des portes-avions des marines autres que la marine américaine ou la marine française).

22 octobre 2015

4

22

/10

/octobre

/2015

08:54

Le Dixmude (L9015) est un bâtiment de projection et de commandement (BPC) de la marine nationale française de la classe Mistral. Son appellation OTAN est Landing Helicopter Dock (LHD). C'est le 3e bâtiment de la classe Mistral, après le Mistral (L9013) et le Tonnerre (L9014). Il a été admis au service actif le 27 juillet 2012 et remplace le TCD Foudre (L9011). Une quatrième unité dont la date de construction n'a pas été fixée devrait remplacer le TCD Siroco (L 9012).

Dans la force d'action navale de la Marine nationale, le Dixmude (avec ses deux navires-jumeaux) sera le plus important bâtiment en tonnage après le porte-avions nucléaire (PAN, CVN selon l’OTAN) Charles-de-Gaulle, qu’il dépasse d’ailleurs en hauteur d’un mètre au niveau du pont d’envol. Déplaçant 21 300 tonnes à pleine charge, il a une longueur de 199 mètres, une largeur de 32 m et un tirant d’eau de 6,2 m.

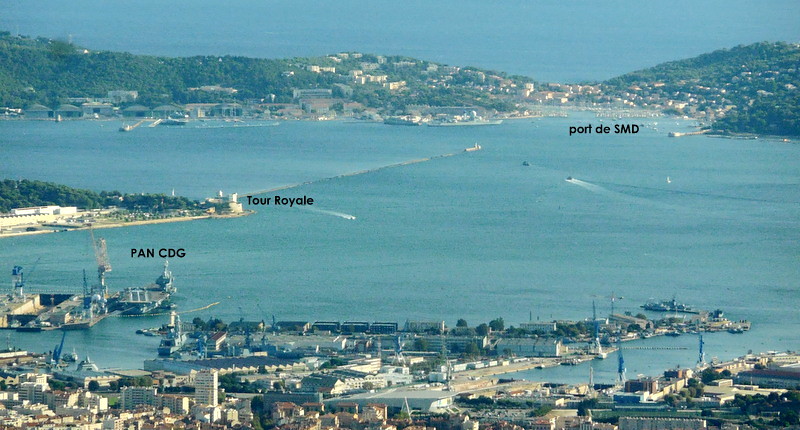

Le Charles de Gaulle est un porte-avions de la Marine nationale française dont il est le navire amiral. Il est le premier et seul bâtiment de combat de surface à propulsion nucléaire construit en Europe occidentale et la France est le seul pays en dehors des États-Unis à avoir lancé la construction d'un porte-avions à propulsion nucléaire.

Le rapport de la commission de la défense du Sénat remarque que le Charles de Gaulle permet d’effectuer les mêmes missions que celles accomplies par un porte-avions lourd américain, mais avec un équipage presque trois fois moins important, et un taux d'effort plus important : avec 20 avions à bord lors de la mission Bois Belleau conduite pendant cinq semaines avec l'USS Harry Truman et ses 60 avions, le Charles de Gaulle mettait en l'air 45 avions par jour et l'USS Harry Truman 60 avions

Le numéro de coque du Charles de Gaulle est R91. Il s'agit d'un porte-avions de taille moyenne, plus petit que ceux de l'US Navy, mais deux fois plus gros que les porte-aéronefs en service dans les marines britannique, italienne, espagnole et indienne. Il mesure 261,5 mètres de long, 64,36 m de large et 75 m de haut. Avec un déplacement de 42 500 tonnes, il peut embarquer environ 1 950 marins à son bord, avec un supplément de 800 militaires en transport de troupes.

Selon les ingénieurs ayant travaillé sur le projet du PA 2 du temps de la coopération franco-britannique, la conception très cloisonnée de la coque du Charles de Gaulle et de ses systèmes de sécurité avancés (lutte contre les incendies notamment), en font un bâtiment pouvant continuer le combat après avoir encaissé plusieurs torpilles et missiles.

La frégate La Fayette est le premier bâtiment de type La Fayette d'une série qui compte cinq unités de la Marine nationale française. Son indicatif visuel est F 710. Elle est parrainée par la ville de Saint-Dié-des-Vosges depuis le 21 octobre 1995. Il s'agit d'un navire furtif.

Published by Didier GEBETE

-

dans

Bâtiments de guerre

Toulon

22 octobre 2015

4

22

/10

/octobre

/2015

08:28

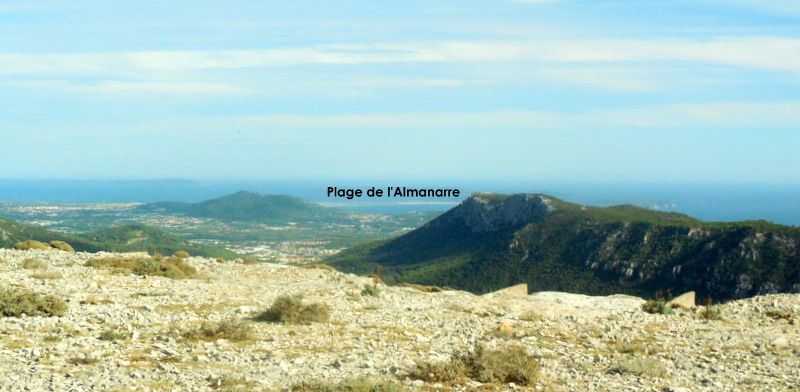

Le mont Caume est un des trois monts toulonnais. C'est aussi le plus haut avec une altitude comprise entre 800 et 804 mètres selon les sources. C'est une montagne calcaire entourée au sud par le Baou de Quatre Oures (560 m), au nord par le Grand Cap et le plateau du Siou Blanc (qui s'étale du mont Caume jusqu'à la vallée de Signes), à l'est par le mont Faron (584 m) et le mont Coudon (702 m) et à l'ouest par le Gros-Cerveau (430 m).

Published by Gébété29

-

dans

var

toulon

22 octobre 2015

4

22

/10

/octobre

/2015

08:28

Le mont Caume est un des trois monts toulonnais. C'est aussi le plus haut avec une altitude comprise entre 800 et 804 mètres selon les sources. C'est une montagne calcaire entourée au sud par le Baou de Quatre Oures (560 m), au nord par le Grand Cap et le plateau du Siou Blanc (qui s'étale du mont Caume jusqu'à la vallée de Signes), à l'est par le mont Faron (584 m) et le mont Coudon (702 m) et à l'ouest par le Gros-Cerveau (430 m).

Published by Gébété29

-

dans

var

toulon

22 octobre 2015

4

22

/10

/octobre

/2015

08:28

Le mont Caume est un des trois monts toulonnais. C'est aussi le plus haut avec une altitude comprise entre 800 et 804 mètres selon les sources. C'est une montagne calcaire entourée au sud par le Baou de Quatre Oures (560 m), au nord par le Grand Cap et le plateau du Siou Blanc (qui s'étale du mont Caume jusqu'à la vallée de Signes), à l'est par le mont Faron (584 m) et le mont Coudon (702 m) et à l'ouest par le Gros-Cerveau (430 m).

Published by Gébété29

-

dans

var

toulon

22 octobre 2015

4

22

/10

/octobre

/2015

08:28

Le mont Caume est un des trois monts toulonnais. C'est aussi le plus haut avec une altitude comprise entre 800 et 804 mètres selon les sources. C'est une montagne calcaire entourée au sud par le Baou de Quatre Oures (560 m), au nord par le Grand Cap et le plateau du Siou Blanc (qui s'étale du mont Caume jusqu'à la vallée de Signes), à l'est par le mont Faron (584 m) et le mont Coudon (702 m) et à l'ouest par le Gros-Cerveau (430 m).

Published by Gébété29

-

dans

var

toulon

21 octobre 2015

3

21

/10

/octobre

/2015

18:12

Le mont Caume est un des trois monts toulonnais. C'est aussi le plus haut avec une altitude comprise entre 800 et 804 mètres selon les sources. C'est une montagne calcaire entourée au sud par le Baou de Quatre Oures (560 m), au nord par le Grand Cap et le plateau du Siou Blanc (qui s'étale du mont Caume jusqu'à la vallée de Signes), à l'est par le mont Faron (584 m) et le mont Coudon (702 m) et à l'ouest par le Gros-Cerveau (430 m).

Le mont Caume s'élève à 804 mètres d'altitude, ce qui lui donne une position dominante dans la pointe sud de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En effet, par temps très clair et dégagé, les cimes enneigées des Alpes situées aux environs de Digne-les-Bains et Allos sont visibles au nord et le panorama englobe le massif de la Sainte-Baume en passant par le Garlaban, les calanques de Marseille, La Ciotat, le littoral varois de Saint-Cyr-sur-Mer jusqu'au Lavandou et pour finir les massifs du Centre Var et du Haut Var. À une certaine époque de l'année, au coucher du soleil, il est possible de percevoir par un effet de l'atmosphère le mirage du pic du Canigou, situé dans les Pyrénées non loin de Perpignan.

Si le mont Caume n'est pas directement issu de l'ancien volcan du Beausset ayant été actif il y a 70 millions d'années, il est un de ses contreforts au sud. D'ailleurs, quelques kilomètres plus bas, le village d'Evenos est entièrement bâti en roche basaltique que le volcan a expulsée lors de ses très anciennes éruptions.

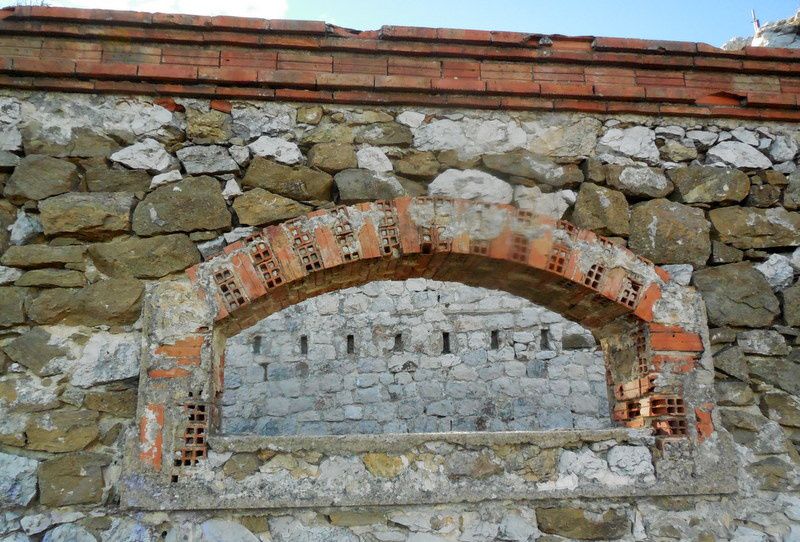

Le passé du mont Caume est marqué par la présence militaire qui fut importante dans la première moitié du XXe siècle. De nombreux abris, anciennes casernes et emplacements de tir DCA sont encore visibles. Le mont Caume a été abandonné militairement dès la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Partie intégrante du paysage du mont Caume, le relais est à usage civil pour la télévision et militaire.

Fermée l'hiver, la vigie du mont Caume ouvre au printemps et c'est un poste de surveillance stratégique des feux de forêt de l'Office national des forêts en pleine saison estivale.

A l’ouest du fort du mont Caume, on découvre deux petits ouvrages distants de 1100 m. Dans l‘intervalle, trois batteries totalisant 10 plateformes de tir (8 canons de 95 mm et 2 mortiers), des tunnels (abris des artilleurs et des fantassins), un corps de garde, une citerne et des magasins creusés dans le roc.

Published by Didier GEBETE

-

dans

Toulon

Var

5 octobre 2015

1

05

/10

/octobre

/2015

19:23

Le nom de Sanary vient initialement de Sant Nàri, qui a évolué par contraction en Sanàri, orthographié de façon archaïsante et fautive San Nari par la commune. En provençal, Sant Nàri signifie saint Nazaire. La forme française devient Sanary en 1890, et enfin Sanary-sur-Mer en 1923.

Église Saint-Nazaire : construite de 1891 à 1892 en néo roman par Michel Pacha, en remplacement de l'ancienne église du XVIe siècle. Elle a été peinte dans les années 2000 de fresques d’inspiration byzantine.

La Tour romane : elle aurait été érigée vers 1300, elle mesure 21 mètres de haut et 8 mètres de large à sa base. En 1436, le roi René fit creuser un fossé et un boulevard de protection et y installa une petite garnison. Au dernier étage se trouve un pigeonnier, manifestation de l'existence d'un privilège seigneurial. Le fossé a été comblé en 1704 et les constructions se sont appuyées sur la tour aujourd'hui enserrée dans un groupe de bâtiments. Elle abrite depuis 1990 le Musée Frédéric-Dumas.

Published by Gébété29

-

dans

var

sanarysurmer

3 octobre 2015

6

03

/10

/octobre

/2015

11:44

Lové sur les pentes des Monts de Vaucluse, à quelques encablures du village de Gordes, le village des Bories, classé monument historique, offre un témoignage inestimable du mode de vie en Provence, depuis les temps reculés jusqu'à nos jours.

Un chef d'oeuvre architectural : C'est au détour de sentiers pénétrant la garrigue ou des couverts de chênes verts que le visiteur découvre cet ensemble de trente cabanons de pierre sèche ressuscité et restauré par dix années de travail. Ces constructions typiques aux formes pures et simples représentent un chef d'ouvre architectural : le savant empilage de pierres non jointées avec une voûte en encorbellement. De petits cabanons qui reflètent si bien l'harmonie des éléments naturels, desquels émanent un caractère austère et, en même temps, une douceur extrême caressée par l'étonnante lumière de Provence.

pour de plus amples informations sur la région, voici un lien utile:

http://luberon.fr/communes/gordes/

bonne navigation sur le web, Didier-le-brestois

Published by Gébété29

-

dans

gordes

2 octobre 2015

5

02

/10

/octobre

/2015

23:34

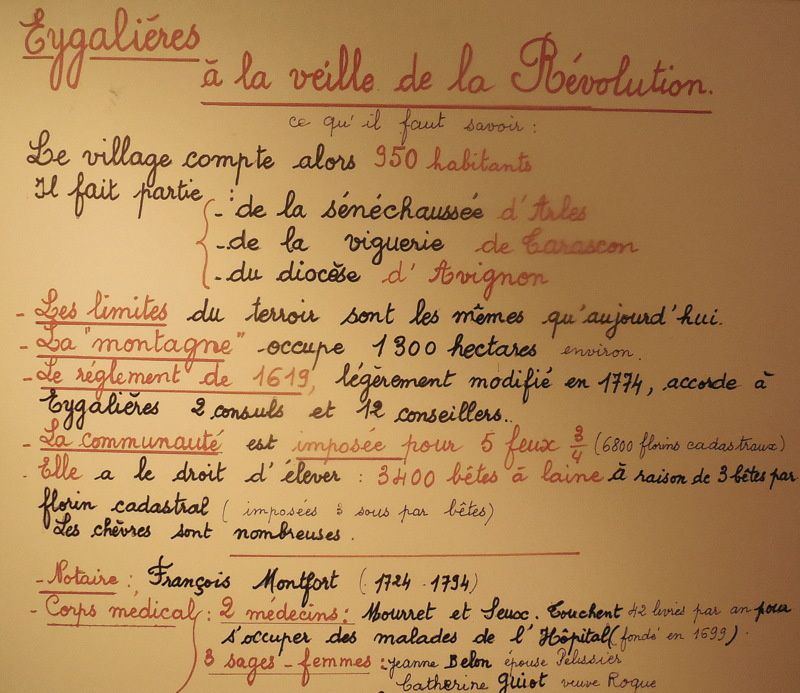

Eygalières est un petit village tranquille, situé à 5 mn de Saint Rémy de Provence. Entouré des superbes paysages des Alpilles, le village fait face à de vastes champs d'oliviers, de vallons verdoyants et de vignes. Çà et là, percent dans ce décor digne des plus belles cartes postales de Provence, de très belles propriétés avec de superbes mas restaurés avec goût. Eygalières est un village plein de charme qui a su conserver son authenticité. Les maisons anciennes du village sont en pierre et très belles, elles ont toujours un brin de verdure ou un buisson de fleur qui dépasse de la porte et laisse deviner de beaux jardins.

La grand'rue du village monte jusqu'au vieux village, en passant par la rue de l'Eglise on rejoint les ruines du château, l'esplanade du vieux donjon et l'église Saint-Laurent. Nous avons visité le musée du vieil Eygalières, qui se trouve dans la Chapelle des Pénitents (XVII°). Il présente quelques témoignages préhistoriques ainsi qu'une collection d'outils anciens qui servaient jadis aux paysans. Du Vieil Eygalières on a un panorama vraiment superbe sur la montagne de la Caume, les Alpilles et la Durance.

Le mistral y souffle violemment du nord ou du nord-ouest, particulièrement en hiver et au printemps. Le mistral souffle fortement 100 jours par an en moyenne et faiblement 83 jours, ce qui ne laisse que 182 jours sans vent par an.

On distingue deux types de mistral : le « mistral blanc », qui dégage le ciel en totalité et accentue la luminosité, et le « mistral noir », plus rare, qui est accompagné de pluie.

Lors de la seconde partie du premier âge du fer (VIIe ‑ VIe siècles av. J.-C.), la population, jusqu'alors essentiellement nomade, se sédentarise et se met à construire en dur. Le castrum se structure à la manière d'un village avec ses rues et ses maisons adossées.

Le processus d'installation permanente est à mettre en parallèle avec l'intensification des échanges économiques avec les commerçants méditerranéens. En échange de produits de luxe, les habitants des Alpilles produisent des céréales et passent d'un état d'autarcie à une véritable économie d'échange.

De 1789 à 1799, les agents municipaux (maires) sont élus au suffrage direct pour 2 ans et rééligibles, par les citoyens actifs de la commune, contribuables payant une contribution au moins égale à 3 journées de travail dans la commune. Sont éligibles ceux qui paient un impôt au moins équivalent à dix journées de travail.

De 1799 à 1848, la constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) revient sur l’élection du maire, les maires sont nommés par le préfet pour les communes de moins de 5 000 habitants. La Restauration instaure la nomination des maires et des conseillers municipaux.

Après 1831, les maires sont nommés (par le roi pour les communes de plus de 3 000 habitants, par le préfet pour les plus petites), mais les conseillers municipaux sont élus pour six ans.

Hormis l'agriculture, l'économie la plus facilement identifiable autour du massif des Alpilles est liée au tourisme. Même les producteurs viticoles et oléicoles semblent tenir compte du développement du tourisme et de plus en plus de domaines proposent de la dégustation, voir dans certains cas de véritables cours d'initiation à l'œnologie.

On peut considérer trois principales sortes de tourisme dans les Alpilles. Tout d'abord, le tourisme historique et culturel qui s'appuie sur un patrimoine riche (les Baux-de-Provence, Glanum, etc.) ou sur des festivals.

Ensuite, le tourisme détente qui se traduit par un important développement des chambres d'hôtes, de l'hôtellerie et de la location saisonnière, par une concentration importante de piscines et par des animations comme des marchés provençaux.

Enfin, le tourisme vert qui profite des nombreux chemins de randonnées et du cadre protégé qu'offrent le massif et ses environs.

De par sa situation, Eygalières illustre parfaitement le type de l'habitat perché. Nombreux, au cœur de la Provence, sont ces villages, accrochés à la roche calcaire, dominant ainsi les vallées environnantes et gardiens gracieux de leurs habitants.

Après la conquête romaine, un domaine s'établit ici en cette aire d'eaux limpides. C'est là l'origine du nom du village, Aqualeria signifie en Latin : qui recueille les eaux.

Published by Didier GEBETE

-

dans

Provence

/image%2F0998156%2F20150620%2Fob_165a68_dsc03890.JPG)