Pendant la nuit du 14 au 15 août, la navigation sur le Danube nous a conduits à Roussé (Roumanie) et le 15 août 2018, quatrième jour de notre croisière, fut consacré au passage des célèbres "Portes de Fer", le défilé le plus étroit du Danube entre les Carpates et les Balkans.

Les Portes de Fer sur le Danube. Les Portes de Fer sont une gorge du Danube. À cet endroit, le fleuve sépare les Carpates au nord, en Roumanie, des Balkans au sud, en Serbie. Le défilé a une longueur de 135 km ; il débute à Baziaș et s’achève à Drobeta-Turnu Severin. Un autre port important, Orșova, se trouve sur le parcours. La largeur du fleuve y varie de 2 km à moins de 150 m par endroits.

Il faut distinguer trois parties dans cet ensemble :

Les portes supérieures (Gornja Klissura en Serbie ou Clisura en Roumanie),

Les portes inférieures (Doljna Klissura en Serbie ou Cazanele en Roumanie),

Entre les deux, le fleuve s’élargit de façon importante : c'est le lac de la centrale électrique des portes de Fer.

La population est mélangée sur ses deux rives, avec des minorités serbes en Roumanie et roumaines en Serbie (dites « valaques »).

Durant des siècles, ce défilé, dont l’entrée est gardée par la forteresse de Golubac, a été une frontière des empires romain, grec, bulgare, serbe et turc : le premier y a laissé les langues roumaines, le deuxième la religion chrétienne orthodoxe, les suivants les langues slaves, la dernière des forteresses est une bourgade fortifiée peuplée de Turcs sur une île : Ada Kaleh (« île fortifiée » en turc), qui fut submergée en 1970 par le lac de retenue du barrage des Portes de Fer. Au nord du défilé et parfois par le fleuve lui-même passèrent maintes invasions : Celtes, Huns, Germains, Avars, Magyars, Tatars et bien d’autres, avant que des principautés vassales de la Hongrie puis des Turcs ne s’y établissent (Transylvanie et Valachie). Le défilé est la frontière internationale entre Serbie et Roumanie depuis 1878.

Approximativement en face de la Table Trajane, près d’Orșova, dans la vallée d’un affluent côté roumain, le millionnaire protochroniste Iosif Drăgan, inspiré par les œuvres du mont Rushmore aux États-Unis, fit sculpter dans la roche une tête de 55 m de haut du dernier roi dace, Décébale, qui est pour les Roumains ce que Vercingétorix est pour les Français.

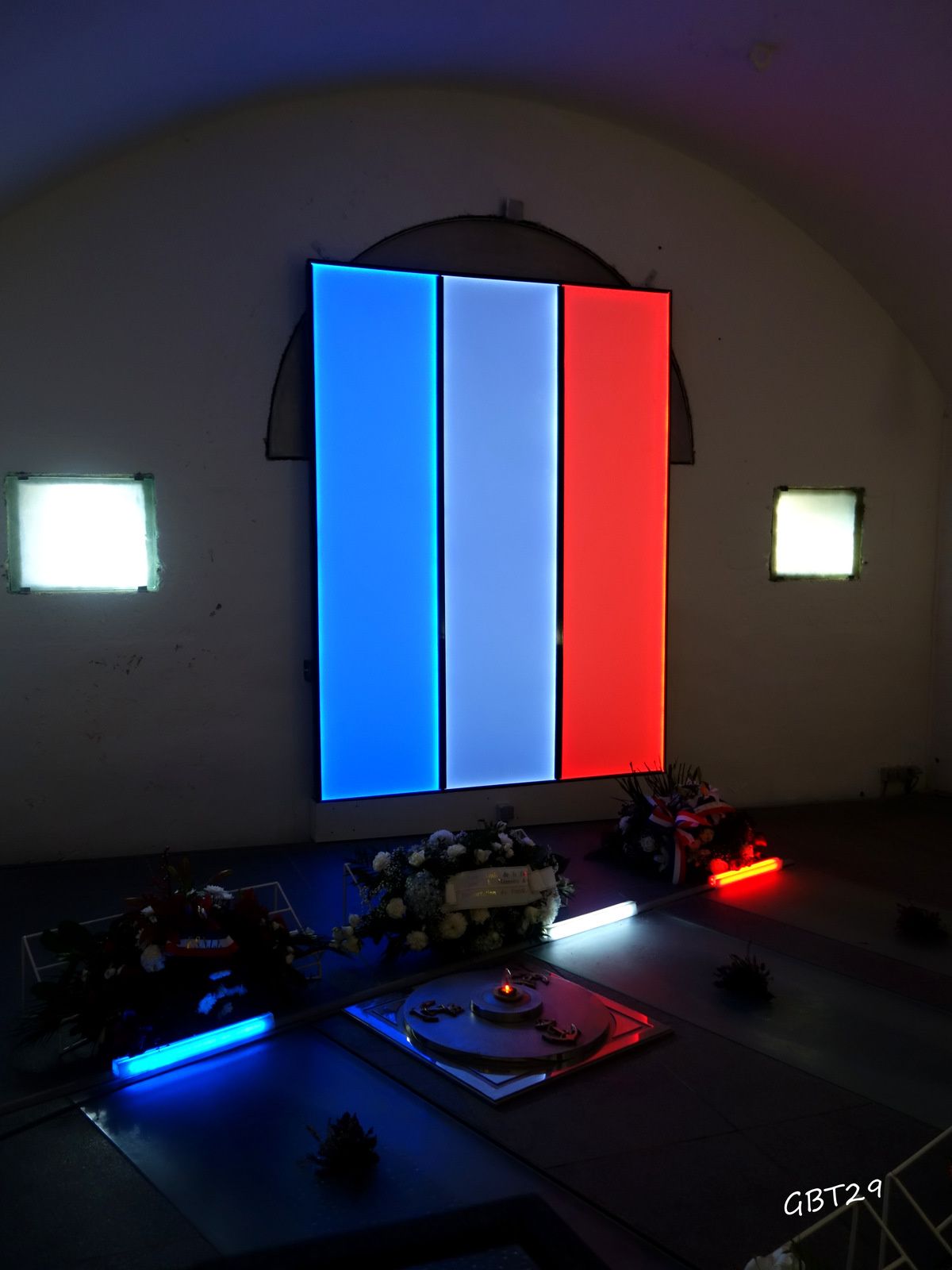

Veliko Tarnovo est une ville du centre nord de la Bulgarie, et le centre de la province du même nom. Elle est célèbre pour avoir été la capitale historique du Second Empire Bulgare jusqu'à sa chute le 17 juillet 1393. Selon les chroniqueurs byzantins, l'empereur latin de Constantinople Baudouin Ier serait mort dans le donjon de la forteresse de Veliko Tărnovo en 1205 ou 1206.

Bucarest est la capitale de la Roumanie. La ville est mentionnée pour la première fois en 1459 comme marché fortifié au carrefour des routes commerciales entre Târgoviște, alors capitale de la Valachie, Brașov en Transylvanie, et le port de San-Giorgio fondé par les Génois sur le Danube. Ce marché s'est rapidement développé et, au XVIIe siècle, il devient la capitale de la principauté de Valachie, puis, en 1859, de la Roumanie.

En 2011, la municipalité comptait 1 883 500 habitants, en diminution par rapport à 2002 et 1992. Bucarest reste la plus grande ville de Roumanie.

Le centre-ville est un mélange d'architecture médiévale, néo-classique et art nouveau. L'architecture communiste est essentiellement de l'ère utilitaire et domine la plupart des secteurs du Sud. Des constructions contemporaines telles que des gratte-ciels et immeubles de bureaux complètent le paysage.

Comme pour de nombreuses villes européennes, l'urbanisme de Bucarest s'est surtout développé par la volonté de dirigeants politiques, une fois la ville parvenue au statut de capitale. Bucarest offre une grande variété architecturale, mêlant bâtiments traditionnels roumains, constructions influencées par l'école française, bâtiments issus de la période communiste, sans oublier les constructions les plus récentes, issues de l'architecture contemporaine. Cette influence française sur une partie de l'architecture bucarestoise fut autrefois telle que Bucarest était appelée le « Petit Paris » (Micul Paris). On doit cette influence à des architectes roumains comme Ion Mincu ou Petre Antonescu tous deux élèves de l'École nationale des Beaux-Arts de Paris et représentants du style architectural néo-brâncovenesc. Preuve de l'importance de ces architectes, l'Université d'architecture et d'urbanisme porte le nom d'Ion Mincu.

À la suite de la prise de pouvoir de Nicolae Ceaușescu ou des événements tragiques tels que le Séisme de Vrancea de 1977, la ville a connu des transformations morphologiques importantes. Des bâtiments du centre-ville jugés trop fragiles ont été détruits pour être remplacés par des blocs résidentiels. Un monument imposant, la maison du peuple fut également construit durant cette période ; il est le second plus vaste bâtiment administratif au monde après le Pentagone américain.

Le patrimoine de Bucarest a subi de nombreuses pertes, d'une part lors de ses convulsions historiques, mais aussi avec la transformation de la société roumaine depuis le début des années 2000. La faiblesse des lois protégeant ce patrimoine, l'insuffisance des listes d'immeubles inscrits sur la liste du Patrimoine Historique, ainsi que la corruption ont créé un terreau fertile pour les promoteurs. De nombreuses constructions purement fonctionnelles et sans aucune valeur architecturale, ont remplacé les maisons, jardins, villas et palais typiquement bucarestois qui constituaient une richesse architecturale et culturelle unique6. Mais depuis quelques années, les anciens palais et les villas du centre commencent à être restaurés et plusieurs ont été classés au patrimoine mondial.

Parmi les confessions chrétiennes de Roumanie, l'orthodoxie domine (Église orthodoxe roumaine, mais aussi églises orthodoxes bulgare, grecque, russe, serbe, ukrainienne) et il existe également des groupes religieux catholiques romains, catholiques de rite grec et protestants de différentes obédiences (parmi lesquelles domine le luthéranisme). Beaucoup de catholiques romains, de luthériens et de calvinistes de Bucarest sont des transylvains, soit hongrois d'origine magyare ou sicule, soit allemands d'origine souabe ou saxonne.

Concernant l'Islam, beaucoup de musulmans de Bucarest sont soit des Dobrogéens d'origine turque ou tatare, soit des Arabes du Moyen-Orient venus faire du commerce et d'origine souvent syrienne, libanaise, palestinienne ou égyptienne.

Roussé ou Ruse (en bulgare : Русе) est la cinquième plus importante ville de Bulgarie, avec une population de près de 166 000 habitants. La ville s'appelait, jusqu'à l'indépendance de la Bulgarie en 1878, Roustchouk.

La ville de Roussé est située dans le nord-est du pays, sur la rive droite du Danube en face de la ville roumaine de Giurgiu. C'est le chef-lieu de la municipalité de Roussé et de l'oblast (région) de Roussé.

Au cours de la domination ottomane, les envahisseurs ont détruit la ville, en réaction à l'échec d'une tentative de libération en 1595 par une armée conjointe valaque-bulgare, dirigé par Michel le Brave. Après sa reconstruction dans les années suivantes, Ruse a été surnommé Rusçuk (turc pour «petite ruse») et de nouveau élargi en une grande forteresse durant le XVIIIe siècle. Il devient plus tard l'une des villes les plus importantes ottomane sur le Danube et le centre administratif du vilayet du Danube, qui s'étend de Varna et Tulcea à Sofia et Niš.

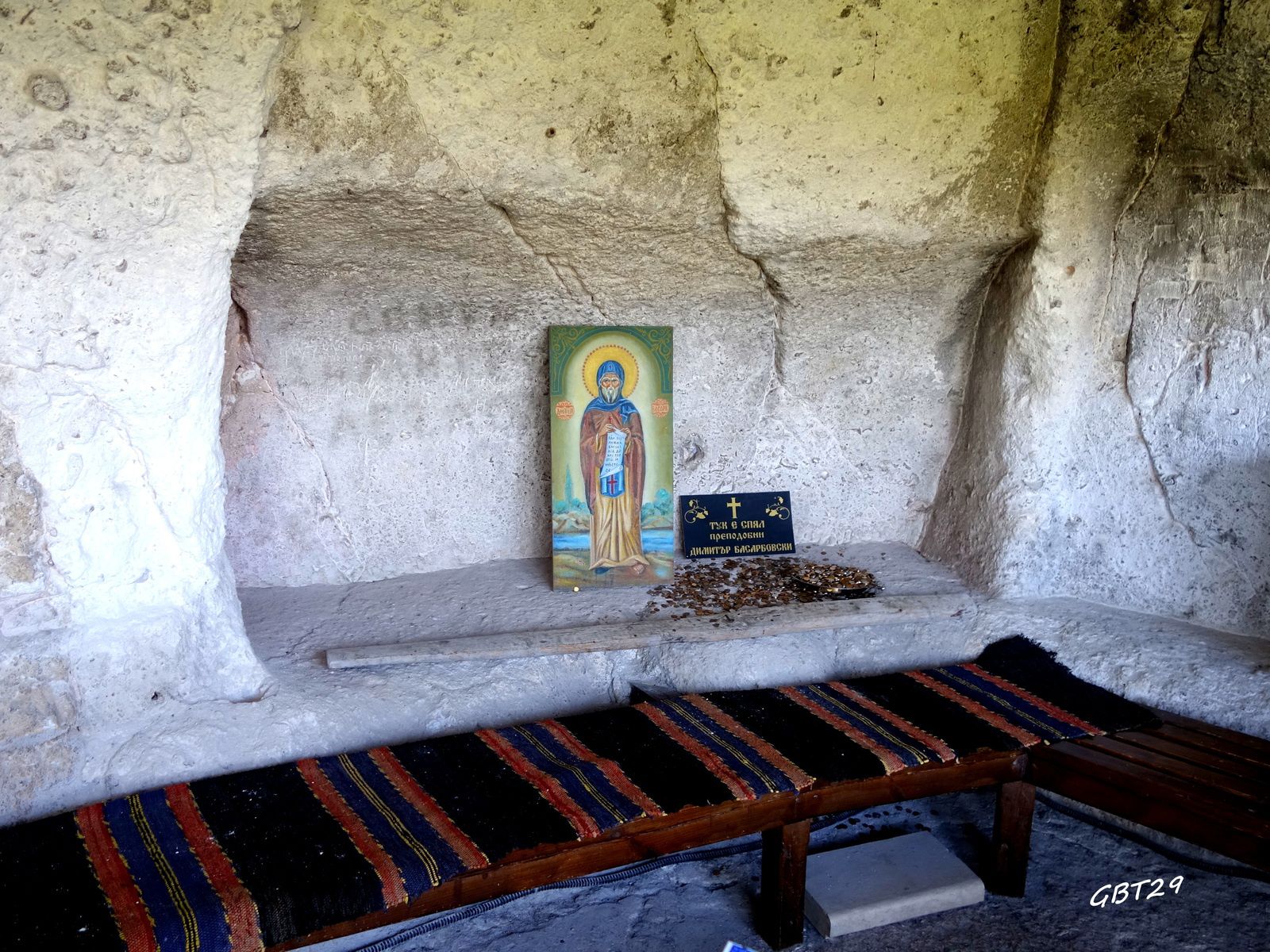

Dans la petite vallée de Roussenski Lom se trouve le dernier monastère rupestre de Bulgarie, qui est toujours en activité. Il se nomme Bassarbovski, du nom du village voisin Bassarbovo et se trouve à 10 km de la ville de Roussé.

Comme pour la plupart des monastères rupestres bulgares, les premières mentions le concernant datent du XVè siècle et figurent dans des registres ottomans. Ces registres faisaient état d'une propriété du féodal Ibanko Bassarb, apparenté à la famille royale d'Ivan Alexandre et pour la première fois le nom du village Bassarbovo en tant que "Monastère Bassarba". Cependant le monastère Bassarbovski a dû être fondé vers le XIIè siècle. Tout comme pour le monastère Aladja, sa première description détaillée a été réalisée par l'un des frères Škorpil - Karel, qu'y passa en 1911 en tant que chargé de mission du Musée national d'archéologie.

La dernière reprise d'activité date de 1919 lorsque quelques moines s'y sont installés. Le monastère Bassarbovski dispose d'une cour assez agréable, au-dessus de laquelle s'élèvent les hauts rochers qui abritent les cellules des moines et un cloître. Cette première tentative des moines à se rétablir ici fut de courte durée. En 1937 une cellule fut construite dans la cour, qui s'est vue inondée entièrement en 1940 par les eaux débordantes de la rivière Roussenski Lom. Les aménagements furent détruits et le moine Hrisant vécut 2 mois dans les cavités du rocher avant qu'il parvienne à collecter des dons pour construire 2 nouvelles cellules en face de la petite église.

De nos jours le monastère rupestre Bassarbovski affiche un aspect très bien conservé. Les visiteurs pénètrent dans une cour de verdure et de fleurs. Une petite allée mène au puits creusé par Saint Dimitri. Des marches taillées dans la roche mènent vers l'église troglodyte et son autel en bois sculpté, datant de 1941. Une icône grand format du saint patron jouxte l'autel. D'autres marches dans la roche mènent vers une crypte située dans une cavité. Y repose le moine Hrisant, qui la creusa lui-même durant 100 jours. Dans la cellule voisine est aménagée une modeste exposition sur le monastère Bassarbovski - icônes, objets, livres. Avant à cet endroit étaient déposés les ossements des moines décédés au monastère, qui aujourd'hui reposent dans le cimetière du monastère.

commenter cet article …

/https%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-Q5os7Y1GIYk%2FW11I6StYMAI%2FAAAAAAACBuk%2Ffs0UXsONdNw7LlYrWvAhBmtKYFkXTYFcACLcBGAs%2Fs640%2FDSC07838.JPG)

/https%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-De42RjQB-bg%2FWr0Ufk8baaI%2FAAAAAAAB_6o%2F3z5EZ8Ga84AMV3f8OpdCpiNNUFqler0ZwCLcBGAs%2Fs640%2FDSC07438.JPG)

/https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-HUl_yy6NuIo%2FWinGxC9TgMI%2FAAAAAAAB1uY%2Fj7LTci4cs-8361xqicNrowWvaVAhlWdHACLcBGAs%2Fs640%2FDSC00020.JPG)

/image%2F0998156%2F20150620%2Fob_165a68_dsc03890.JPG)