Commune traversée par la rivière la Peyne, Pézenas est située dans la plaine du fleuve Hérault, à environ 20 kilomètres de la mer Méditerranée, 50 kilomètres à l'ouest de Montpellier et 23 kilomètres à l'est de Béziers.

Antiquité : Pline l'Ancien cite l'oppidum latinum dans l’Histoire naturelle pour sa production de laines. Cependant, en dehors de tout témoignage archéologique, on ne peut attribuer à Pézenas une origine antique. La crise de l'Empire allait plonger la ville dans une obscurité totale jusqu'aux temps féodaux. Il est difficile d'estimer le moment précis de la christianisation de Pézenas, on sait seulement que la région piscénoise passa au IXe siècle entre les familles des comtés d'Agde, lieu de l'évêché, puis de Béziers, Carcassonne, Albi et Nîmes.

Pézenas, ville royale. En 1262, la famille Salvignac, installée à Montpellier, vend au roi Louis IX les seigneuries de Pézenas et de Tourbes pour 3 000 livres tournois. Pézenas devient ainsi ville royale, son souverain exerce au sein du château le droit de justice et garantit le bon déroulement des foires. L'octroi de celles-ci, première décision de protection royale, va être à l'origine de la fortune de la cité. Les foires annuelles axées sur le commerce de laine et de drap, attirent les marchands, notamment Jacques Cœur après son installation à Montpellier en 1442, qui créa à Pézenas un comptoir. La ville reste fidèle au futur Charles VII pendant la guerre de Cent Ans, elle est ainsi épargnée et récompensée pour cette fidélité. Le futur roi lui accorde le droit d'établir un grenier à sel et le privilège d'ajouter à ses armes un franc quartier d'or au dauphin d'azur. La puissance de la ville s'accroit grâce à son ouverture sur le monde marchand du Languedoc et au-delà sur le bassin méditerranéen (Catalogne, Provence, Ligurie, Toscane) et vers Lyon au nord. À cette puissance économique s'ajoute une puissance politique.

En effet en 1456 se tiennent pour la première fois les États Généraux du Languedoc qui garantissent une autonomie de la province, la puissance politique de Pézenas va durer plus de deux siècles.

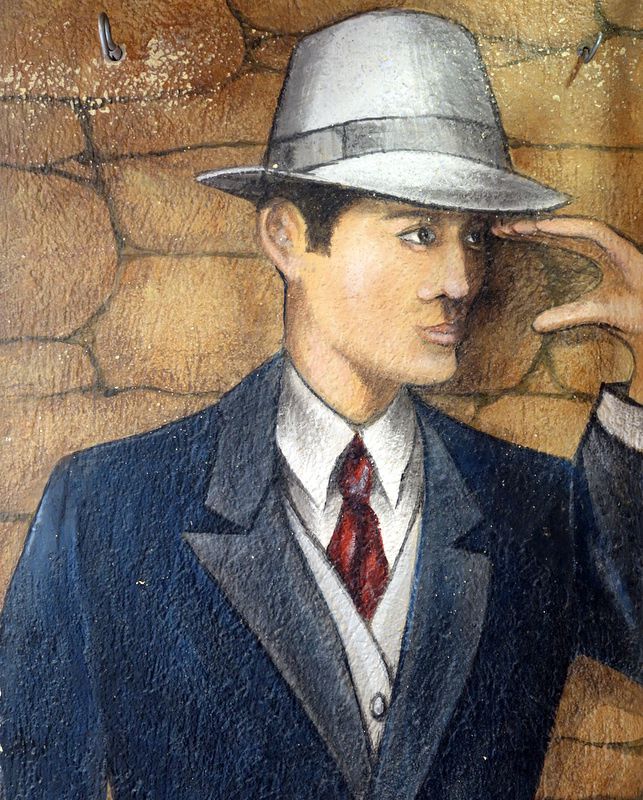

Jacques Cœur (vers 1395/1400, Bourges – 25 novembre 1456, Île de Chios) est un marchand français, négociant-banquier et armateur. Il fut le premier Français à établir et entretenir des relations commerciales suivies avec les pays du Levant. En 1439, Charles VII le nomme Grand Argentier du royaume de France. Il se lance dans de nombreuses entreprises commerciales et industrielles, et amasse une fortune considérable qui lui permet d’aider Charles VII, à l’époque « le petit Roi de Bourges », à reconquérir son territoire occupé par les Anglais. Mais sa réussite éclatante l’amène à la disgrâce : en invoquant diverses accusations, ses rivaux et ses nombreux débiteurs, dont le roi, provoquent sa chute en 1451. Emprisonné puis banni en 1456, il meurt à Chios en Grèce (île près de la Turquie) lors d’une expédition contre les Turcs.

Pour mener sa politique commerciale méditerranéenne, Jacques Cœur s’appuie sur Aigues-Mortes, Montpellier et Marseille. Il installe un chantier naval à Aigues-Mortes où il fera venir par flottage sur le Rhône des troncs de résineux de Savoie (étrangère à la France à l’époque), organise ses propres écuries pour le transport de ses marchandises. Au XVe siècle, Montpellier se redresse économiquement grâce à l’activité du port voisin de Lattes et au génie mercantile de Jacques Cœur. Ce dernier crée une factorerie à Pézenas, réputée pour son activité de négoce.

Charles VII lui donne de nombreuses marques de confiance. Il lui confie plusieurs missions diplomatiques. En 1444, il le charge, avec l’archevêque de Toulouse, de procéder à l’installation du nouveau parlement du Languedoc. La même année, en septembre, Jacques Cœur figure au nombre des commissaires chargés de présider, au nom du roi, les États généraux de cette province. Il remplit chaque année ces fonctions jusqu’à sa disgrâce.

Ces États de Languedoc votent à diverses reprises des sommes importantes pour Jacques Cœur, en témoignage de reconnaissance pour les services qu’il rend au pays.

Un XVIIIe siècle florissant - Si le déclin est politique, l'influence économique de Pézenas se prolonge et fructifie.

Les foires de la cité sont plus fréquentes, cinq fois par an ; elles développent le commerce et les échanges de draps, de petites étoffes, des laines et de cotons. Les tanneries sont alimentées par des peaux issues de Provence. Les Cévennes proches fournissent le bois pour la fabrication de tonneaux de vins et eaux-de-vie qui seront exportés depuis le port de Sète vers les ports de l'Europe septentrionale, jusqu'en mer Baltique.

Les négociants font partie des acteurs principaux de la société piscénoise, aux côtés de l'aristocratie locale, des médecins, avocats, notaires et artisans nombreux. Les terres qui bordent la ville sont mieux exploitées, les anciennes demeures sont rénovées, quelques hôtels particuliers sont encore construits. L'aisance de la ville se manifeste aussi par l'importance des cultures maraichères (on compte 72 jardins dans la petite vallée de la Peyne) et l'existence de routes nouvelles ou meilleures facilite le transport des productions locales de vins, de céréales, issues des oliviers. La ville est devenue florissante durant ce siècle qui précède la Révolution.

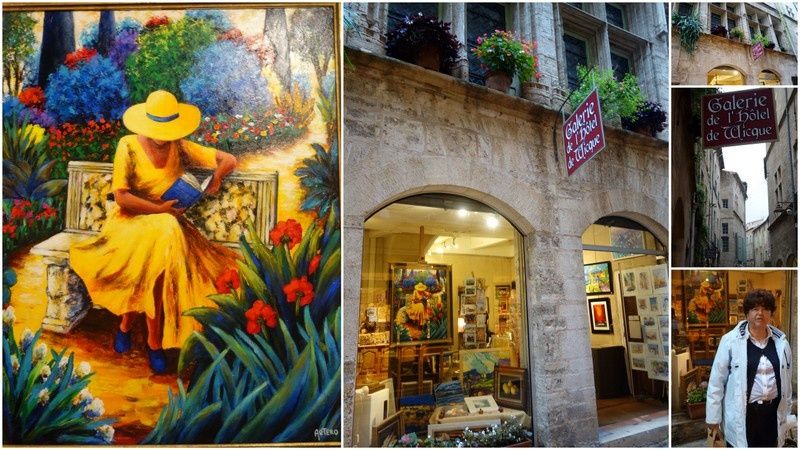

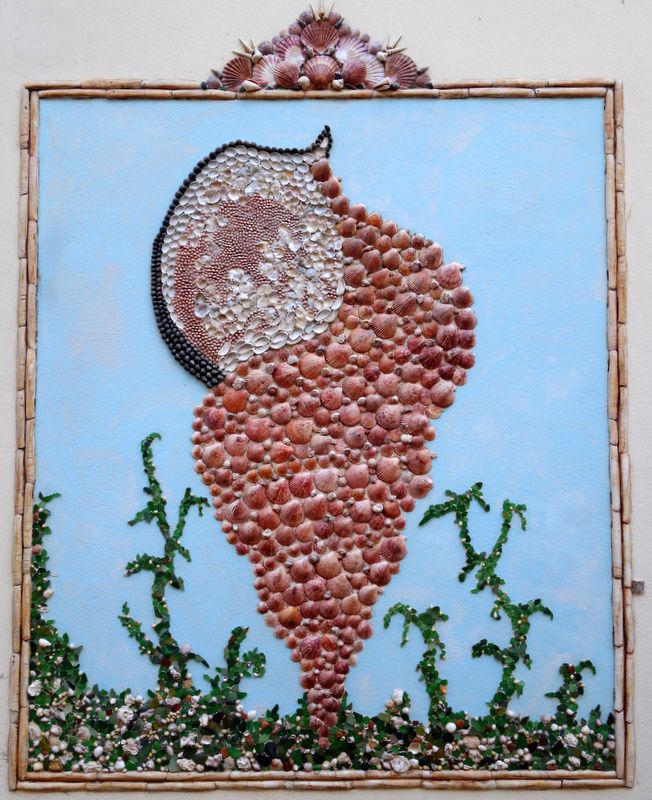

Pézenas, au cœur de la vallée de l'Hérault, est un centre actif par la variété de ses commerces, de ses artisans et de ses professions médicales et libérales. Le centre historique accueille de nombreux métiers d'art, dont des meilleurs ouvriers de France et deux entreprises du label patrimoine vivant.

La ville fait partie du réseau des Villes et Pays d'art et d'histoire depuis 2002. Dans l'ancienne maison Consulaire, est installée la Maison des métiers d'art qui accueille un espace d'exposition-vente d'Ateliers d'art de France, fédération d'artisans et de créateurs qui promeut des créations de pièces uniques et de séries limitées de près de 200 ateliers d'art français.

Une quinzaine d'antiquaires et brocanteurs sont installés sur l'ancienne route nationale 9-113 qui traverse la ville. Son marché, alimentaire et textile, est réputé. Il se tient en centre ville le samedi depuis la fin du XVe siècle.

La ville ancienne dispose d'un secteur sauvegardé de 17 ha, un des plus anciens de France (le 14e), créé le 21 juin 1965 par le ministère des Affaires culturelles. Elle compte plus de trente immeubles inscrits ou classés Monuments historiques.

En 1980, Pézenas reçoit la Pomme d'or, distinction internationale qui le consacre meilleur site touristique d’Europe. Une multitude de portes remarquables, comme la Porte de la Commanderie de Saint-Jean, la Porte Bassas, des portes dans la rue de la foire…

De nombreux hôtels particuliers des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles tels l'hôtel de Lacoste, l'hôtel de Landes de Saint-Palais, l'hôtel de Carrion-Nizas, l'hôtel d'Alfonce, l'hôtel de Ribes, l'hôtel de Boudoul, l'hôtel de Flottes de Sébasan, l'hôtel Malibran mais aussi la Maison Consulaire, ancien siège du pouvoir municipal où se sont tenus des États Généraux du Languedoc, la boutique du barbier Gély.

Les toits et les ferronneries méritent une attention particulière. Le cours Jean-Jaurès (anciennement cours Molière), restauré en 2012, permet d'admirer les façades bâties sur les anciens remparts médiévaux.

Louis Paulhan (1883-1963) : pionnier de l'aviation, brevet de pilote n°10, détenteur de plusieurs records du monde de durée, de distance, d'altitude, obtenus en 1909 et 1910. Constructeur d'hydravions.

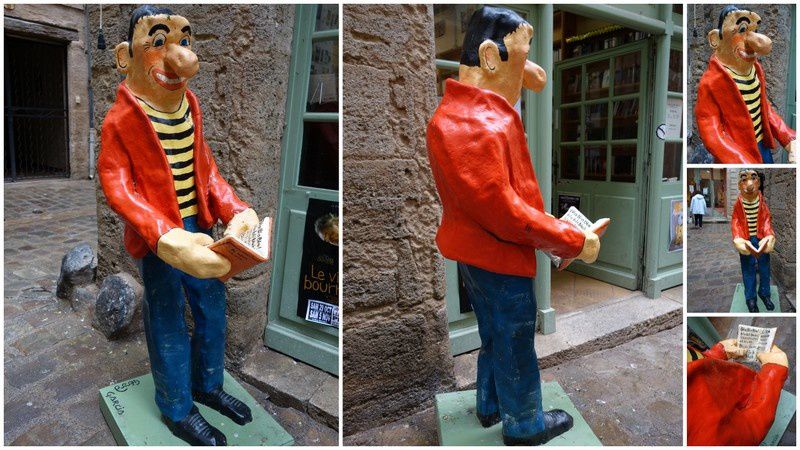

Boby Lapointe (1922-1972) : auteur-interprète, acteur et humoriste. Connu pour ses textes parsemés de calembours, de contrepèteries, d'allitérations et de paronomases.

Personnalités liées à la commune :

Jacques Cœur (vers 1395 1400 - 1456), marchand et banquier. Installé à Montpellier, il résida à Pézenas au XVe siècle. Sa maison est située au 7 rue Émile-Zola.

Molière (1622-1673) : Pézenas fut un lieu de séjour de prédilection pour Molière et son Illustre Théâtre lors des nombreuses tournées et voyage en province entre 1646 et 1657, après son premier échec à Paris. Lieu d'inspiration aussi, Molière observait les caractères des personnages qu'il devait mettre en scène dans ses comédies notamment dans la boutique du barbier Gély.

Armand de Bourbon, prince de Conti (1629-1666) : gouverneur du Languedoc, protecteur de la troupe de Molière. Il mourut dans son château de la Grange des Prés à Pézenas.

/image%2F0998156%2F20150620%2Fob_165a68_dsc03890.JPG)